私は不安を感じやすいタイプで、直感のセンサーは鋭い方だと思う。

ただし、会議は苦手だ。なぜなら、不安を感じるだけでは議論にならず、それを具体的な「懸念」として言語化しなければ発言できないからだ。

最近、仕事でこんなことがあった。

コンテナに外部ストレージをマウントする方針について、チームで打ち合わせをしていた。

その中で、マウント先のディレクトリとして、今アプリのログを出力している場所が候補に挙がった。

私はその瞬間、「あれ、ログ出力先をマウント先にしたら何かまずいこと起きないか?」と不安になった。

でも会議中に「それって大丈夫なんですかね?」と不安をそのまま口に出しても、議論はできない。

発言するなら、「こういう影響が出る可能性はないか?」と、自分なりに因果を考え、懸念として言語化したうえで話す必要がある。

ただ、そういう形で言語化できないまま不安にとらわれると、その後の議論が頭に入ってこない。このときも結局、そのあとの内容がほとんど抜けてしまった。

そこで、私は会議中に感じた「言語化できていない不安」については、一旦その場では切り捨てることにした。

会議中は、言語化できていないならそれ以上は考えてもしょうがない。

ただ、その不安は無駄にしたくない。

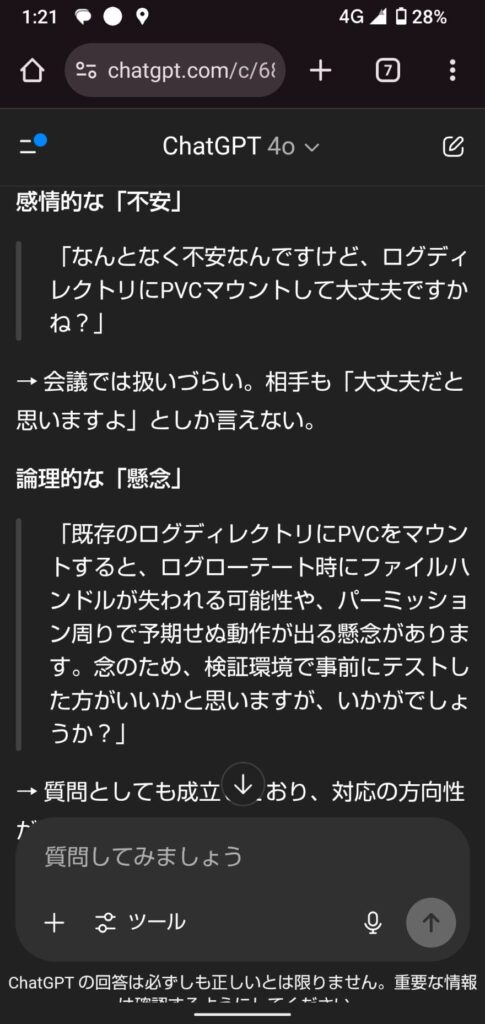

後からChatGPTなどを使って、不安を懸念に翻訳してもらうと、それっぽい内容で整理してくれることもある。試しにChatGptを使うとこんな感じである。

これは今後、かなり使えると感じている。

整理すると以下の通りの教訓を得た。

- 会議では、その場で懸念に変換できない不安は切り捨てる

- ただし、後でその不安をメモ。懸念になりうるかを検討。

一方で、この「不安を感じやすい」という特性は、調査系タスクではむしろ強みになる。

私は今の職場でも、調査タスクをよく任されている。

たとえば、「新しい仕組みを試してみたいんだけど、触ってみて」と、チーム内で誰も扱ったことのない技術に手を出す役を振られたりする。

私自身、何か作業しているときに「これって本当に大丈夫なのかな?」と感じることがよくある。

その不安を起点に、調べてみると課題が出てきたりする。たとえ課題に繋がらなくても、その過程で知識の体系が構築できる。

さらに、その調査結果を内部で共有したり、有識者に相談したり、外部QAに確認したり場合によっては「これはノックアウト(対応不可)かどうか」の判断材料として、情報を収集・共有するところまで含めて自分の仕事だと考えている。

そうした積み重ねで、チーム内で自分のカバー領域が自然と確立されていく。

転職後の今のチームでも、「あの件は〇〇さんが詳しいよね」と言ってもらえるポジションになっている。

上司からも「これに詳しくなってくれると助かる」と言われ、調査タスクを振られることが増えてきた。

「研究者みたいなタイプだよね」と言われたこともある。

調べて、考えて、自分なりの観点を持って、周囲に共有する。その姿が、研究のように見えたらしい。

だから、自分の「不安体質」には価値があると感じている。

成功のコツを分析してみると、以下のループで回すのが上手なのだろう。

「不安」→「懸念」→「課題」→「行動」という流れを調査タスクの時は意識している。

- 不安に気づく

- 言語化して懸念に変える

- 調べて課題の可能性を見出す

- 周囲と共有し、行動に移す

このサイクルを繰り返すことで、「なんとなく気になる」を、キャリア上の信頼と成果に変えていくことができている。

さて、今後を考えれば、不安を「懸念」として言語化できることはより一層自分の強みを示せると考えている。会議などのリアルタイム性を求められる会話の中で伝えられるようになるとより一層強くなる。

会議では言語化できない不安は捨てる。だけど、裏でそれを言語化し、ストックしておけば、次に同じような不安が出てきたときに、「あ、あれだ」と懸念として即座に出せる。

前提として、自分は即興で話すのは得意ではないととらえている。なぜなら、論理を頭の中で構築するのに時間がかかるからだ。自分では事前準備型タイプだと思う。

その強みを最大限に生かすためにはケーススタディー的にストックしておいて、類似ケースから解を導き出す or ChatGptを使い自分の感覚を素早く言語できるプロンプト発行を行えることがよいのだろう。

この先、自分のキャリアの領域が広下ていく中で

不安と懸念を上手に使い分けることが、自分にとって大きな武器になると思っている。

コメントを残す